杨毅谈周琦观点中国若有文班类型天才往往在十二到十五岁后消失

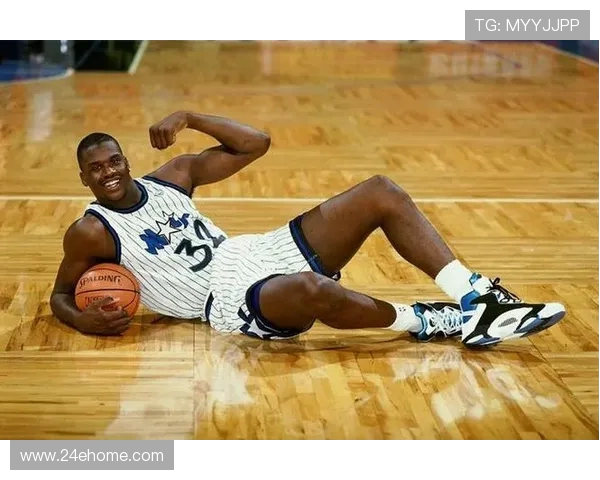

在中国篮球舆论场上,杨毅关于周琦以及中国篮球天才球员的观点再次引发广泛热议。他直言,中国如果出现类似文班亚马(法国新星“文班”)这样级别的篮球天才,往往会在十二到十五岁之间消失,背后的原因涉及到体制、文化、教育、训练方式等多重因素。本文将围绕这一核心观点展开,从“天赋的早期展现与期待”“训练与成长环境的制约”“体系与资源分配的不足”“文化心态与长期发展的困境”四个方面进行详细论述,逐层剖析天才少年为何在成长期逐渐消失的现象。通过对比国际经验、反思国内现状、分析周琦的案例,文章力图呈现出中国篮球青训体系的矛盾与潜力。最终,文章将结合杨毅的观点做全面总结,既指出现实问题,也提出未来发展方向。全文约3000字,旨在通过深入的逻辑分析与案例阐释,为中国篮球青训体系的改进提供启示。

1、天赋早期展现与期待

在青少年阶段,中国篮球并不缺乏天赋球员。从身高、身体条件到比赛中的灵感,许多孩子在十二岁之前展现出令人惊叹的潜力。正如杨毅所言,中国也会出现像文班亚马这样的苗子,甚至在身体条件上有过之而无不及。问题在于,这些孩子的天赋往往在短暂的光芒之后逐渐暗淡,未能延续成长轨迹。

家长、教练与社会对天才少年的期待往往异常高,十二三岁阶段的球员很容易被冠以“未来巨星”的名号。然而,缺乏系统化成长路径的情emc易倍体育官方网站况下,这些期待更多是压力的源泉,而不是助力。他们在成长的关键节点缺乏科学规划,导致潜能被透支或浪费。

此外,过早的标签化与拔苗助长现象,常常让天才球员陷入困境。过度关注比赛成绩与荣誉,而非基础训练与身体保护,使得许多小球员在十五岁前后逐渐遇到瓶颈。与之相比,文班亚马这样的国际球员往往拥有稳定且科学的成长曲线,这是差距的开端。

2、训练成长环境制约

中国篮球青训在训练方式与环境上存在诸多制约。很多青训队伍仍采用传统的“填鸭式”训练,缺乏因材施教的理念。天才球员的独特性未能被尊重,他们被迫接受统一化的训练模式,导致个性化能力逐渐消失。

在成长过程中,科学训练手段的缺失尤为明显。国际顶尖青训系统会在运动员十二到十五岁阶段引入营养管理、心理辅导、运动损伤预防等多方面支持。而中国多数青训机构更关注短期成绩,忽视了运动员长期发展的关键要素。这也解释了为何许多天赋球员在十五岁后出现身体伤病、技术停滞。

与此同时,环境压力亦是不可忽视的因素。许多天才球员在地方校队或省队中肩负过多责任,过早承受竞技层面的挑战。环境的不合理,使得他们无法像文班亚马一样在成长中不断累积经验,而是很快被推到风口浪尖,最终导致潜力被压缩。

3、体系与资源分配不足

中国篮球青训体系的结构性问题,是天才少年难以成长的深层原因之一。首先,资源集中在少数城市与重点球队,导致大量天赋球员因地域、经济等条件受限而被埋没。相比之下,法国等欧洲国家有更加完善的篮球学院体系,能够将天赋最大化挖掘。

其次,国内体系中的升学压力与职业通道不畅,使得天才球员在十二到十五岁阶段面临“去留两难”。如果选择继续打球,他们往往不得不牺牲学业;如果转向学业,则篮球生涯大概率提前结束。这种结构性困境,直接导致许多潜力新星逐渐退出篮球舞台。

此外,篮球青训体系的管理理念仍然滞后。无论是资源分配、人才培养计划,还是职业联赛与青训体系的衔接,都存在断层。这种断层使得许多球员即便在早期被看作“希望之星”,也缺乏进入职业舞台的顺畅路径。相比之下,NBA、欧洲联赛的青训系统为天才少年提供了更加系统的上升通道。

4、文化心态与长期困境

文化心态层面的差异,也是中国篮球天才消失的重要原因。国内社会普遍更强调短期成绩与荣誉,忽视运动员的长期成长价值。这样的文化土壤,使得天才少年在十二到十五岁之间不断被消耗,而非逐渐成熟。

在青训阶段,许多家庭与教练缺乏耐心,急于让球员在少年赛事中脱颖而出,以获取名声或资源支持。然而,篮球作为一项长期成长的运动,需要数年甚至十数年的积累。急功近利的心态,成为天才消失的推手。

同时,心理支持体系的缺失也加剧了问题。许多少年球员在面对高期待与挫折时,缺乏专业的心理引导,最终在困境中选择放弃。与之相比,国际成熟体系往往注重培养球员的心态与韧性,使他们能够在失败中成长,逐步走向巅峰。

总结:

杨毅关于“中国若有文班类型天才,往往在十二到十五岁后消失”的观点,直击中国篮球青训的现实困境。从天赋的早期展现,到训练与环境制约,再到体系与文化心态的影响,每一个环节都在决定着球员的成长轨迹。周琦的经历既是个案,也是整体困境的缩影。

要改变这一局面,中国篮球必须在青训体系的理念、方法与文化上进行深刻革新。唯有建立科学化、个性化、长期化的培养模式,才能避免天才少年在成长期的流失。若能借鉴国际经验,优化资源配置与成长路径,中国篮球未来或许仍有机会孕育出属于自己的“文班亚马”。